炒股配资网站来

炒股配资网站来

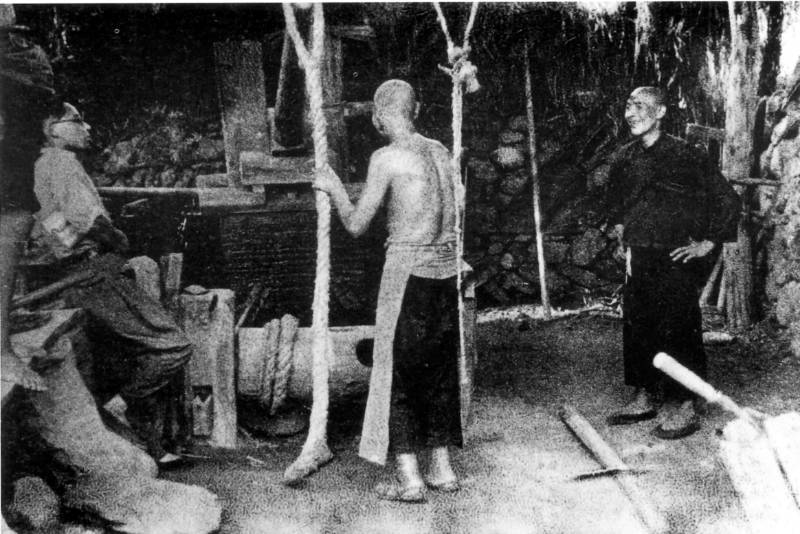

这是一张85年前的照片

拍摄者是新四军军长叶挺

定格的是安徽省宣城市泾县一家宣纸作坊

如今陈列在新四军军部旧址纪念馆内

向往来游客“讲述”着一段关于宣纸的往事

宣纸是“文房四宝”之一

也是泾县特产

始于唐代

因唐代泾县隶属宣州管辖

故得名“宣纸”

从准备青檀树皮

沙田稻草等原料开始

宣纸制作要历经蒸煮、摊晒

踏洗、制浆等100余道工序

因吸水润墨、宜书宜画、不腐不蛀

享有“纸寿千年”的赞誉

全民族抗战爆发后

纸厂倒闭、纸槽停工、纸工四散

宣纸销路一度断绝

宣纸制作这门传统技艺濒临失传

1938年8月

新四军军部进驻泾县云岭

军长叶挺得知宣纸的“遭遇”

安排新四军民运部

深入小岭村、乌溪村等宣纸原产地

扶持宣纸生产

1939年7月

他们组织创办“宣纸联营生产合作社”

新四军军部提供资金4900元

收购原料、添置设备、招募工人

办起一个有30多名工人

4个纸槽的工厂

当年便生产出十余吨宣纸

到1940年底,当地宣纸合作社达40多个

宣纸年产量达到40多吨

原安徽财经大学政治学院院长曹天生教授

曾研究这段历史并撰文称

新四军每月公布合作社账目

并对宣纸工人尤为关照

那时宣纸行业有个不成文的规定

凡雇主必须一个月给工人三次“犒”

每次“犒”给每个工人

半斤酒、半斤肉、半斤豆腐

新四军组建的合作社

不仅遵循了这一行规

在那个节衣缩食的光景下

还提高了“三犒”的标准

当时的宣纸工人曹晓五曾回忆

新四军主动找他签了购置合同

所生产的宣纸全部由新四军购置

一次,他赶着毛驴将宣纸运到军部

时任政治部主任袁国平亲自收货接待

并留他吃了晚饭

新四军发动群众造宣纸

也想方设法用宣纸

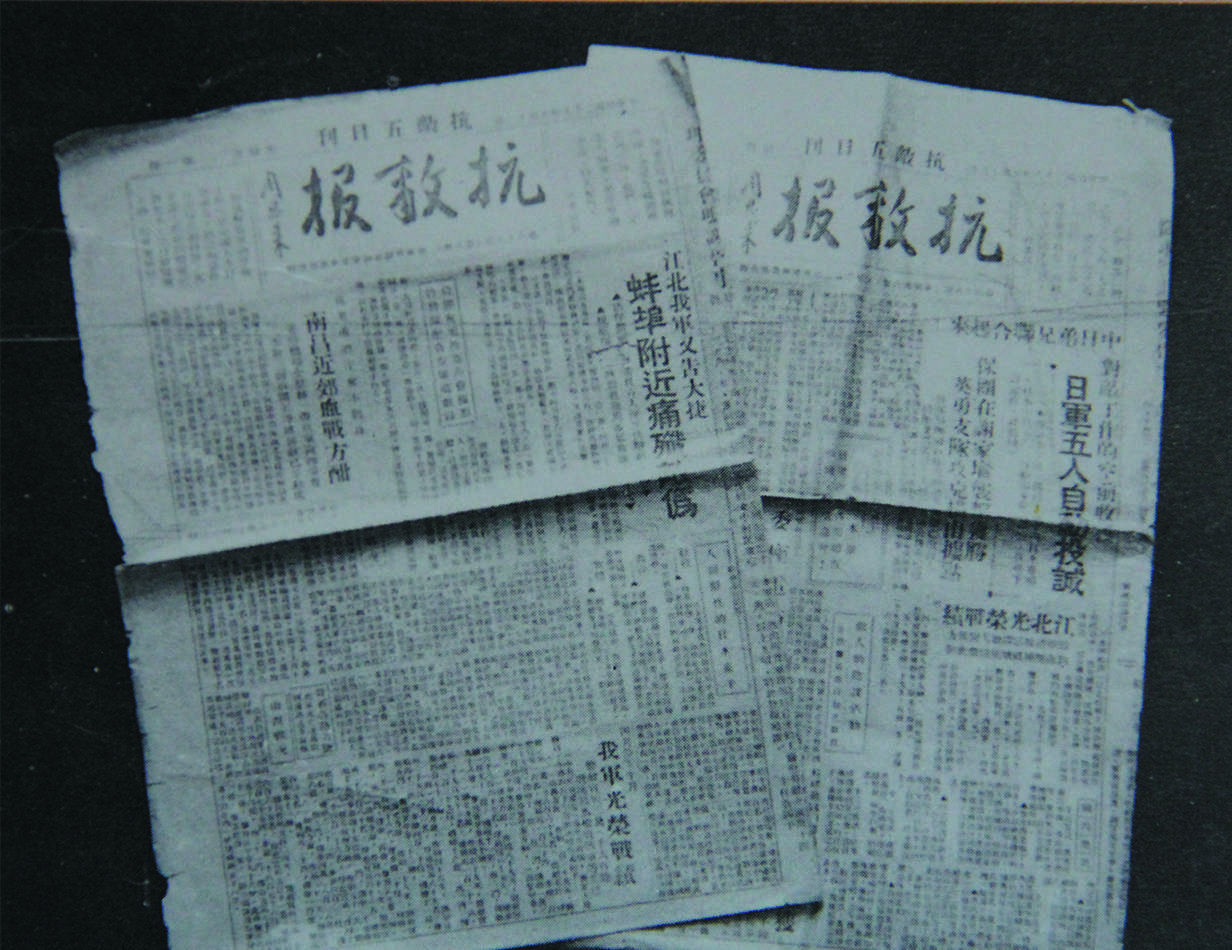

譬如新四军在皖南创刊的《抗敌报》

便带头用宣纸印刷

既解决部队的纸张来源问题

也为宣纸打开了一条销路

一篇篇号召抗战的文章

被印刷在这些带着草木清香的宣纸上

从云岭飞向华中敌后抗日根据地的每个角落

用宣纸印刷的《抗敌报》(新四军军部旧址纪念馆提供)

用宣纸印刷的《抗敌报》(新四军军部旧址纪念馆提供)对于宣纸生产

叶挺军长持续关注

1940年8月

叶挺等人专门到乌溪、许湾视察宣纸生产

两个月后的泾县保卫战胜利后

叶挺、袁国平等在由县城返回云岭途中

又到小岭村了解宣纸联营生产情况

在当地皮坦宣纸厂

老工人曹永辅高兴地领着叶挺一行参观了工艺流程

在车间中,叶挺按下快门

定格了这份古老技艺的制作瞬间

叶挺说

“宣纸是祖宗留下来的国宝

我们要发扬光大

现在多生产一张宣纸

就是为抗日救国多出一份功劳!”

在新四军的关怀和帮助下

宣纸制作技艺得以重振发展

纸工的生活境遇得以转变

他们组织起农民自卫队

生产之余

配合新四军进行对敌作战任务

凝聚起军民合力抗日的力量

“在战火纷飞的年代

新四军对宣纸产业的保护起到了重要作用

更为宣纸制作技艺的传承注入了活力”

中国宣纸股份有限公司宣纸研究所所长黄飞松说

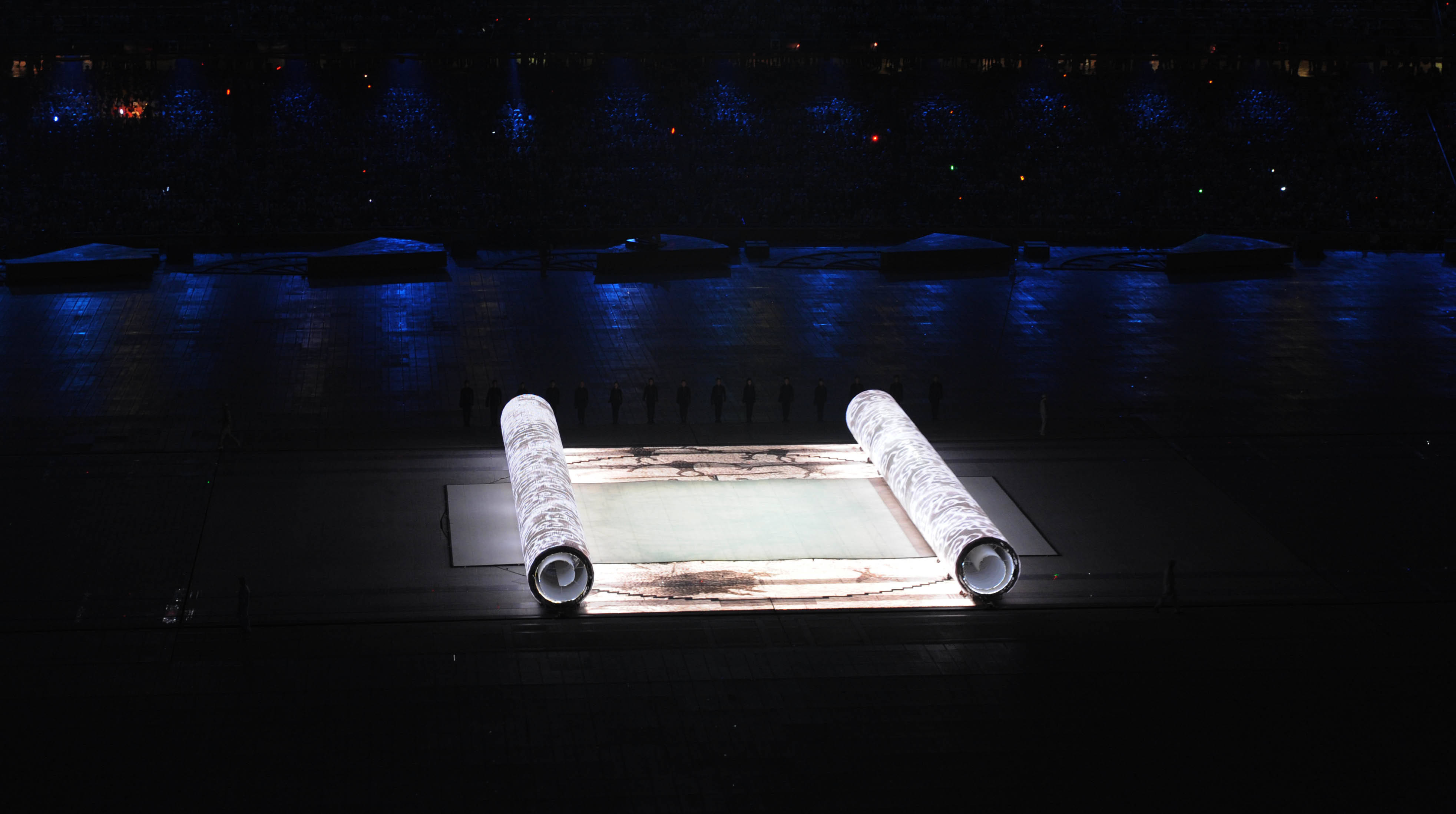

2008年北京奥运会开幕式上

全世界见证了五千年中华文明

在一幅“宣纸”长卷上徐徐展开

盛世神韵令世界为之惊艳、震撼

2008年8月8日晚8时,第29届夏季奥林匹克运动会在国家体育场隆重开幕。这是开幕式上的表演。新华社记者杨磊摄

2008年8月8日晚8时,第29届夏季奥林匹克运动会在国家体育场隆重开幕。这是开幕式上的表演。新华社记者杨磊摄2006年

宣纸制作技艺

被列入首批国家级非物质文化遗产名录

2009年

宣纸制作技艺被联合国教科文组织

列入人类非物质文化遗产代表作名录

3月6日,游客在位于泾县中国宣纸小镇的宣纸文化园内选购宣纸文创产品。新华社记者 周牧 摄

3月6日,游客在位于泾县中国宣纸小镇的宣纸文化园内选购宣纸文创产品。新华社记者 周牧 摄如今

泾县建起了中国宣纸小镇

依托中国宣纸博物馆和宣纸文化园等

在传统与现代的交融中

宣纸以时尚新颖的表达

展现今日中国的文化自信

7月15日,在位于泾县的宣纸文化园,工人进行捞纸作业和展示。新华社记者 龚兵 摄

7月15日,在位于泾县的宣纸文化园,工人进行捞纸作业和展示。新华社记者 龚兵 摄 这是3月6日拍摄的位于泾县中国宣纸小镇的宣纸文化园(无人机照片)。新华社记者 周牧 摄

这是3月6日拍摄的位于泾县中国宣纸小镇的宣纸文化园(无人机照片)。新华社记者 周牧 摄数据显示

2025年上半年

中国宣纸小镇游客量超过25万人次

同比增长20%

千年宣纸绘出富民新篇章

目前泾县宣纸产业

已形成涵盖原料种植、纸品制造、文创开发的全产业链

年产值突破20亿元

带动青檀种植户、捞纸工匠等7000余人就业

一纸载千秋

宣纸带着历史的温度

穿越光阴而来

将新四军与当地群众

保护文脉的动人故事

跃然“纸”上

在红色基因传承中绘就时代新篇章

策划:张紫赟、胡国香、刘军喜

统筹:王文源

记者:陈诺、何晓

摄制:周牧、聂方

报道员:赵良伟、金云婷炒股配资网站来

天宇配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。